问题导向——智库的价值

发布者:宣传部 发布时间:2022/5/10 17:31:06 点击率:

文丨 梅永红 中国政策科学研究会副会长

梅永红,男,汉族,1965年9月出生,湖北黄梅人,

1986年加入中国共产党,毕业于华中农业大学农学系农学专业,

参加中国农业大学经济管理学院农业经济及管理专业研究生课程进修班学习,

曾任山东省济宁市市长。

在思考这个命题的时候,我突然想起2006年在科技部工作期间,曾经到上海参加某高层论坛,当时也在思考到底应该讲什么,基于我对上海科技发展现状的理解,演讲题目最终确定为《上海凭什么骄傲》。我提出的问题是:上海作为中国经济的龙头老大,在经历31年的改革开放之后,对中国的贡献究竟是什么?如果把目光投向科技和创新领域,有没有世界一流的企业、世界一流的研究成果、世界一流的人才队伍、世界一流的创新环境?这个问题提得很突兀,当时也有很多市领导在会场,大家没有想到我作为科技部司长会提出这样的问题。但我非常欣慰的是,他们非常重视这个发言,专门把发言内容制作成光盘,上海市四大领导班子人手一份。时隔15年,我再次提出同样的问题:深圳凭什么骄傲?我的感受和当年在上海的情形几乎一模一样。深圳有太多值得我们骄傲的,作为一个“新深圳人”,我也深深地为深圳而骄傲,但我也希望做智库研究的人立足当下乃至更长的时间尺度,来思考今天以及未来的深圳赖以骄傲的资本。

从载人深潜想到的三个问题

前不久我去了海南三亚负责载人深潜器归来的接待事宜,因为和智库相关,也和我提出的问题导向相关,在这里做一下相关分享。中国载人深潜器已经下到最深的马里亚纳海沟,占世界公海2/3的领域,那里正在进行一场所谓的海洋“圈地运动”。美国认为,深潜器能够到达的地方就是其“后花园”或者叫领地,可见海洋空间领域的争夺已然展开。非常值得庆幸的是,中国也已经在该领域投入科技力量,我们的“奋斗者号”万米载人潜水器来了。

在参加接待仪式的时候,我和同事们提了与此事相关联的几个问题。第一个问题,为什么当年重大科技专项没有海洋布局?我参加过国家中长期发展规划和战略研究,后来共形成16个重大科技专项,但不包括海洋布局,当年我曾为此努力争取过,但没有成功。时至今日我仍要说,这是我在参与制定中长期规划期间最大的遗憾。中国其实是一个海洋大国,21世纪是海洋的世纪,要谋划中国将近20年的发展布局,如果没有海洋的位置,我找不到合适的(放弃)理由。

第二个问题,为什么没有在更具科研和工程基础的青岛落地?我是到三亚迎接“奋斗者号”,但中国最具有海洋工程基础的地方不是三亚,也不是深圳,而是青岛。青岛有28个国家级和省级海洋研究机构,青岛的深海勘测船舶约占中国的80%,顶级的海洋教授、院士层级人才我估计应该至少占中国的60%。但最终,需要有更多科研机构支持、更多专业人员参与的载人深潜工程没有在青岛完成,而是在三亚,这又是为什么?

第三个问题,为什么说丁抗所长是“定海神针”?载人深潜从“蛟龙号”到“奋斗者号”,始终有一个关键人物的参与——中科院深海科学与工程研究所所长丁抗,被称为中国载人深潜的“定海神针”。我在和他交往过程中一直有一个感觉,就是他凭一己之力,使得中国在这一领域位居世界尖端。

以上三个问题,实际上带给我们一些思考:第一,需要有远见。第二,当我们思考或者决定应该推进一项工作的时候,需要有决心。很多时候技术基础或者人才队伍固然重要,但决心往往大过过往的积累,这不是人定胜天的概念,是我在科技领域已经经历了太多这样的案例。第三,需要有效的组织。之所以比较青岛和三亚,就是因为我们要做成一件事情需要有效的组织。最后,需要有顶尖的人才。这种人才不仅仅指有才智,还需要有胸怀、有胆略、有担当。我一直强调,如果把从事科技工作理解为做制造、铺摊子,不断强调人才基数,我认为这是不够的,人才队伍一定是金字塔结构,科研最终能够达到的高度不是取决于底座的宽度,而是取决于顶尖人才能够达到的高度。

以上是我从载人深潜这一重大工程引出的一系列思考。

如何打造深圳的创新生态

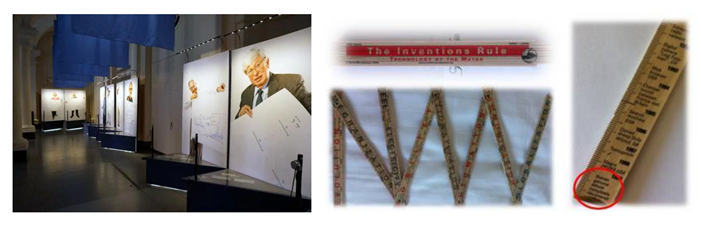

对于大湾区尤其是深圳来说,我们应该着眼于什么呢?从我自己研究科技战略和科技政策的角度来看,创新生态是我们特别需要关注的问题。我今天特别带来一把尺子(见图1),是在瑞典的斯德哥尔摩诺贝尔博物馆买的纪念品,我看到后深受震撼:这把尺子两边都有刻度,自1801年(瓦特蒸汽机)至2000年(人类基因组计划基本完成),标记了这二百年间全世界人类创作的巨大成就。但这把尺子没有任何中国人的痕迹。也就是说,在过去200年间,就科学技术对人类、对世界的贡献而言,我们中国人的贡献微乎其微。占世界人口将近1/6的国家,在波澜壮阔的伟大科技文明进程中完全被边缘化了,这一定程度上这也是造成中华民族近代百年屈辱和悲怆的原因。

瑞典斯德哥尔摩诺贝尔博物馆的尺子

今天我们思考粤港澳大湾区的发展,因为该地域在中国的地位太特殊了,所以我特别把这个问题提出来:我们到底应该建设一个什么样的湾区?建设什么样的深圳?这确实是大家都应该思考的问题。

我最近看到一篇有关特斯拉开始进军手机领域的报道,文章提到,就像当年苹果灭掉爱立信和诺基亚,有可能特斯拉今天做手机,某一天会灭掉所有的中国手机厂商,因为它有颠覆性的思维以及颠覆性的技术。如果说以前人们还会认为马斯克异想天开,现在他的想法已经非常有说服力了:第一,他已经发射了180多颗卫星,不通过地面基站进行信号传递,即便在喜马拉雅山顶也能保持信号畅通,而且全部免费。第二,太阳能充电。手机背面放在灯光或阳光下就可以充电,而且随时随地充。第三,脑机互联。完全颠覆了现在手机的概念,这就是颠覆性思维。

我们处于这样一个时代和地域,我们究竟应该做什么、应该思考什么?至少在我看来,我们应该营造一个有利于创新的良好生态,主要有四点:首先是通过科学规划,让湾区成为创新之都。第二是通过体制建设,让企业成为创新主体。现在深圳正在建立很多创新平台,我在科技部做战略研究工作的时候,非常欣赏的一点就是,蕴含在深圳企业当中的蓬勃的创新活力,希望这种创新活力能够得以保持。第三是通过政策激励,让优秀的人才脱颖而出。刚才以特斯拉举例,也是强调人才一定要不拘一格,如果用一种模式、一种名号套用我们的人才,那是没有希望的;相反,对于越来越多的具有突破性思维、创新思维的人,即便异于常人,我们也要给予其更多的包容、爱护和鼓励。

最后是关于创新平台的范式理解及其构建。现在整个广东省的研发投入都很多,我们把资源越来越多地集中到高校和科研院所。过去我们往往提到相对于上海、北京,深圳需要加大科研资源的投入力度;现在我认为更值得关注的问题在于,如何让这种人才或资金资源发挥出最大的效用,构建创新平台应该是一个重要方向。我之所以提出这个问题,实际上是结合自己在华大工作的经历。从自然科学诞生开始,PI制(学术带头人制度)就一直延续至今,成为大学和科研院所研究的基本范式。但我特别想说,现在的科研已经发生(或者正在发生着)重大的变化,过去那种基于科学家自身的敏感,寄托于师傅传徒弟的小团队研究范式,已经遇到越来越多的约束。人类对自然的认知已经开始趋向极端,“人传人”的知识继承模式已经无法在极端条件下深究。比如我们做人类基因组计划,1T、100T和1G、100G反映出的现象完全不同,单凭以往的科学家智慧无法实现突破,宇宙更是如此。建立大科学、大平台、跨组学的形态,要求我们既要尊重科学家的个人智慧,同时更要通过跨学科、跨组学的平台构建达到一种新的高度。以上是大湾区和深圳需要特别关注的四个问题。

关于重大专项的四点思考

我参与过重大专项的前期工作,所以想简单提一下这个问题。我曾经参与程度最深的是中国大型民机的调研,整整跟踪了十年,在这个过程中我大概跑遍中国所有的大飞机研究机构,和当年做飞机的科技人员、工程技术人员做了不下100场的面对面交流,让我对以大型民机为案例的重大专项有了新的认知。现在无论是大湾区还是深圳,要承接这样的重大项目固然有必要,但我们还是需要思考几个问题。

第一,是商业问题还是战略问题?商业问题是当下的,战略问题一定是在更长历史尺度下做评判,评判标准是完全不同的。我在谈及马斯克的火星计划的时候就说到,我们也可以思考做一些和当下利益无关的事情,也许这种事情真的是战略问题。我们在做大型民机调研的时候就遇到了这样的困扰,飞机造出来之后可能没有人信任它,没有人去坐,民航就无法盈利,这些问题在调研当中一再遇到,我相信到今天仍然是问题之一。

第二,是局部问题还是全局问题?中国大飞机从1970年开始一直走到今天,部委之间、中央和地区之间、政府和企业之间、政府和科研机构之间,都存在一定的矛盾。每家机构都基于自身的立场和角度来谈这个事情的是与非、功与过,大家讲话都有道理,但是放在一个平台上就发现找不到一个全局性的概念。

第三,是技术问题还是信念问题?技术问题肯定是要克服的,之所以要做重大专项,很大一部分原因就是要克服技术问题。但我自己在研究重大专项的时候,发现很多人都是基于当下技术能力的不足、技术的差距来确定做还是不做。我承认,我们今天在很多领域与顶尖水平还存在一定差距,但是正因为有差距才需要构建平台,需要进行更加完善的组织来突破这些技术或者技术瓶颈。如果不做,什么时候才能缩小这种差距呢?

第四,是科学决策还是科学家决策?在智库层面上提出这个问题会更有价值。我做重大专项的时候,大家动不动就找一堆院士或名人,按照投票的方式决定这个事情做还是不做。如果能够用投票决定科技的进步,那我相信科技一定不会是今天这样的模式。我认为重大项目上很大程度上是一个政治决策,科学家提出的依据可以作为决策依据,但这不是科学家决策、不是投票决策。我特别期待关注智库或者从事智库研究的人,能够对这个问题给予更多的关注。

智库的价值

智库的价值主要体现为四点。

首先是问题导向。希望我们做研究的时候不要“无事生非”,不要“似是而非”,要能够抛出更多问题。当你接到命题开始思考的时候,你能否提出问题,问题是什么,然后自己通过研究回答这些问题,我认为这是非常关键的。前不久我参加过某战略研究问题的研讨,看到他们提供的报告资料很全、数据很多,最后基本就是现有资料和数据的罗列,这种报告一文不值。

第二是超前思维。我们做智库、做战略研究,一定是更多地关注十年、二十年后甚至更长时期的问题。我有时候非常佩服美国的一些智库或学院派专家,他们基本上都是在思考三十年、五十年后的事情,而且一以贯之,不会因为某个人或某个机构的调整,这些问题就被中断。能够把对一个问题的关注几十年如一日地推进、思考、落实,这是我们做智库研究的人应当坚持的理念。

第三是平台支撑。这一点也非常重要,我也接触过国内外很多知名智库,思维结晶不是在灵光一现中产生的,我们做事情的积累和判断一定是有数据、有案例、有模型来支撑最后达到的某种认知。如果没有建立起这样的平台,无论你身处多大的研究机构,到最后都将是孤家寡人,这样的战略研究和智库,我认为其价值也要大打折扣。

第四是使命担当。这是我在做科技战略和科技政策研究的过程中一直提的命题。很多时候我们需要关注柴米油盐,但当我们真正进入到智库这个领域,你会发现那是一个蓝海,需要有更多的智慧,需要有更多的数据、案例。但我认为更为重要的或者说最终能不能为政府和社会提供有价值的思想,在于是否具备使命感。

最后,我特别引用英国18世纪一位著名思想家埃德蒙·伯克的名言——一个民族最大的遗憾并不是无知,而是封闭了通往真知的大门。希望湾区以及深圳的智库能够为政府、为社会、为企业打开通往真知的大门。

(本文根据梅永红先生在首届大湾区科技创新智库论坛上的发言整理)

- 上一篇:山东日照五莲县县长孙丽一行到访商会 2022/5/11

- 下一篇:日照市东港区区长何文一行莅临商会座谈交流 2022/5/10